岐阜訪問こぼれ話パートⅠ「相撲文字」

先日、全書芸誌の特集「近代大家の作品を訪ねて」の取材で岐阜の神戸町(ごうどちょう)日比野五鳳(ひびのごほう)記念美術館に行ってきた。その話は三月号に掲載予定だが、今日はそのこぼれ話を。

今回、取材にご尽力いただいた本院運営総務の吉田玄峰先生。地元岐阜で150年続く旗屋さんを営んでおられる。先生はその5代目、現在85歳で現役バリバリ。お話もよどみなく、楽しい楽しい一日だった。

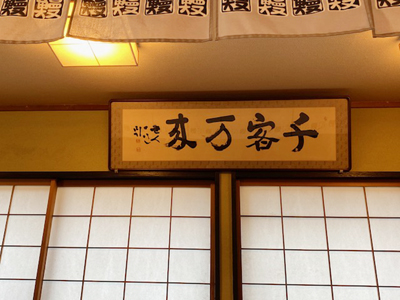

本業の旗屋さんでは、大相撲ののぼり等も手掛けておられるそうで、「相撲文字」の話をしてくださった。

「頭が大きく足が短い。お相撲さんの体型のような字です」

「近頃では、フォントで作ってしまうところもあるけれど、それだと『富士』の富と士が同じ高さになっちゃう。それじゃあ、おかしいでしょ。「一」だって、前後の字とどれくらい間をあけたらよいか、バランスを考えないと」

「だからね。うちの社員には皆書道を習うことを必須にしているんですよ。」

吉田先生は、桑原翠邦、浅沼一道に師事。伝統を守り、新しいものも取り入れながら、若い世代へと繋げていく姿勢に敬服した。

(中日新聞デジタル編集部より)