いまさらながら 墨の持ち方と動かし方

さて、皆さんは墨を磨るときどのような磨り方をされていますか?

何をいまさら・・・

と思われるかもしれませんが、こんな些細なことを少し理屈っぽく考えてみるのも面白いと思うのです。

「墨の磨り方」というときに、墨の持ち方と、墨を硯の上でどのように動かすのか、という大きく分けて二つの事柄があります。

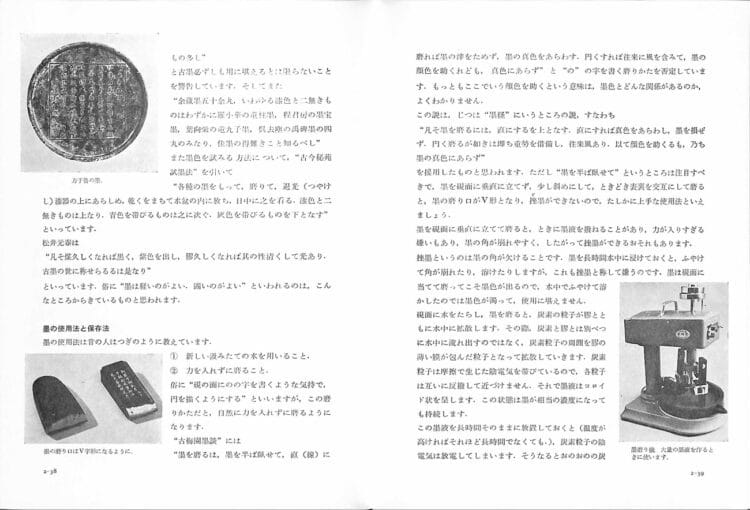

(1)墨の持ち方

A:縦型(硯に対して垂直に持つ形)

B:V字型(磨り口がV字型)

C:斜型(墨の片側だけを使い磨り口が鋭角)

(2)墨の動かし方

D:円を描く

E:直線的にジグザグ

皆さんはどのタイプになるでしょうか?

私はというとB+D型です。

V字型タイプをとる理由は、Vの形になると磨り口の面積が広くなり早く墨が磨れること、立てて磨るよりも力が入りすぎないこと、したがって手が疲れにくくまた墨の角が崩れる挫墨が少ないこと。

余談になりますが私の父・蒼庭子は装蹄師として削蹄のための刃物を自分で作っていました。そのこともあって「墨を磨るときは刃物を研ぐような気持ちで磨りなさい」と教えられました。刃物からの連想で行けば墨の磨り口がⅤ字というのは刃物の両刃研ぎに繋がるかもしれませんね。

一方でV字の欠点は、大きな墨だと女性には握りにくいかもしれません。また、墨が小さくなってくると斜めには磨りにくくなりどこかで墨を立てて磨ることになります。それでも墨用ボンドで新しい墨に継げばV字を続けられます。

この話題を取り上げたのは、書棚を整理していた時に私が大学生のころ神田・飯島書店で購入した植村和堂著「筆・墨・硯・紙」をたまたま手に取り、懐かしくパラパラ頁をめくっていると「墨の使用法と保存法」という項に目が留まったからでした。

まぁ、どの方法をとっても良いわけですが、日々無意識の作業を一度立ち止まって考え直してみるということも良いのではないでしょうか😊